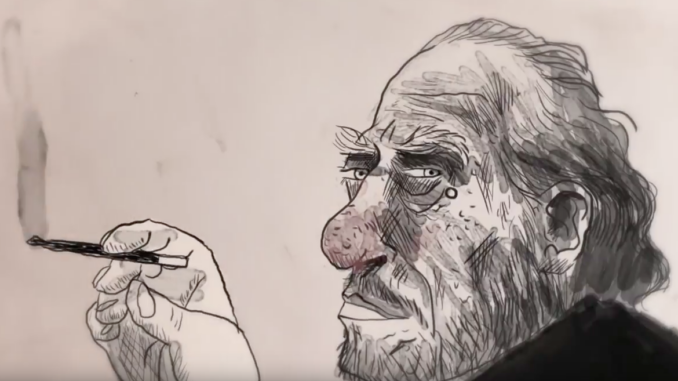

Cento anni fa nasceva Charles Bukowski, e probabilmente alle celebrazioni di questa ricorrenza avrebbe guardato con sarcasmo, specie quelle corredate da luoghi comuni e frasi fatte sul suo conto. Di essere uno dei grandi scrittori americani del Novecento, però, era ben convinto, e non fingeva di negarlo.

Anche perché scrivere è ciò che faceva (oltre al bere e alla passione per le donne), ciò che lo definiva, ciò che amava e che lo salvava. Scrittore puro, per esigenza fisica, senza sforzo né costruzione: ogni notte a ticchettare sulla macchina da scrivere in compagnia di bottiglia e sigarette. Chiunque legga le sue pagine ha la sensazione di vederlo e ritrova la stessa naturalezza e la stessa passione con cui le ha riempite.

Altre etichette hanno accompagnato il poeta quando è divenuto oggetto di culto per diverse generazioni, ma ben poche avevano ragion d’essere.

Bukowski non è uno “scrittore maledetto”, ammesso che ne esistano (a meno che per esserlo non bastino una vita sregolata e l’abitudine di raccontare la disperazione). Non è un autore manifesto della Beat generation – è molto di più, e l’ha superata diventando universale e sempre attuale. Non è il contraltare di Henry Miller, con il quale ha in realtà poco da spartire.

È soltanto se stesso e racconta il suo mondo, con quello che è stato definito “Realismo sporco”: più semplicemente, senza abbellimenti e senza remore o pudori, come voleva e sentiva di fare.

Dopo un’infanzia difficile tra Grande Depressione e conflitti con il padre ed una gioventù randagia, inizia a farsi pubblicare su riviste underground i racconti che scriveva fin da ragazzino. Raggiunge la grande notorietà negli anni Settanta, già maturo, dopo tanti anni perduti a far scorta (involontariamente) di materiale per le opere che verranno; viene apprezzato, persino mitizzato, soprattutto in Europa. A qualcuno però, soprattutto negli Stati Uniti, continua a non piacere, come se davvero si limitasse a scrivere parolacce e raccontare abbuffate di sesso ed alcol compiacendosi della propria gratuita sgradevolezza.

La produzione di Bukowski è, invece, costante e grandiosa alternanza di dramma ed ironia. Storie di dolore, sconfitta, rassegnazione, che portano il lettore a toccare il fondo insieme ai personaggi e poi lo fanno scoppiare in sonore risate poche pagine dopo.

Senza miti né senso del sacro, senza impegno politico o sforzi per cambiare il mondo. Piuttosto, lo sguardo distaccato di chi non si farà mai sfiorare o influenzare dalle norme sociali. Senza lezioni né buoni esempi, ma imponendo una visione propria nitidissima.

Non gli interessava parlare di guerra e morte, come Hemingway, che pure stimava moltissimo, ma dava voce alla disperazione dell’essere umano, come poeta degli sconfitti, dei non integrati, degli sbandati. La sua opera risulta certamente ripetitiva per temi e situazioni, perché Bukowski ha sempre scritto di quel che conosceva e viveva.

Dal primo romanzo, fortemente autobiografico, Post Office (1971), anticipato da poesie e racconti pubblicati a partire dagli anni Sessanta su alcune riviste statunitensi, l’autore parla del suo mondo, di quel che vede, soprattutto di sé, facendosi narratore e personaggio.

Rievoca, con i racconti ed i romanzi, tutte le fasi della sua vita. Dalla prima gioventù, in Panino al prosciutto, tra acne invalidante e violenti scontri con il padre, agli anni dei mille lavoretti, che duravano un soffio, quando veniva continuamente sfrattato e vivacchiava di espedienti – Factotum e Post Office –, per poi divenire il poeta ormai conosciuto ed apprezzato, che tiene regolarmente reading e tira avanti, seppur con maggior sicurezza, tra bottiglie e rapporti burrascosi (Donne), senza tralasciare l’esperienza “hollywoodiana” nella maturità, come sceneggiatore, raccontata ironicamente in Hollywood, Hollywood!

Attraverso il suo alter ego Henry Chinaski, lo scrittore ha portato sulla carta se stesso, quasi sempre in prima persona. Protagonista il giovane e poi l’uomo senza arte né parte che prende e perde lavori insopportabili, privo di punti fermi e certezze, fosse anche soltanto la possibilità di pagare l’affitto e da bere, che fallisce di continuo. Lo stesso che tra carcere, ospedali, bar ed alloggi di fortuna ha avuto modo di conoscere ogni genere di essere umano folle, disperato, emarginato e perso.

Le opere descrivono la sconfitta (lavori che non riesce a conservare, donne perdute), l’indifferenza apatica (all’indigenza, alla precarietà, ai lavori logoranti e insoddisfacenti), il successo. Un successo del quale beneficia solo per pagare un tetto ed una bella scorta di vino e per incontrare facilmente donne affascinate dalla sua fama.

Negli scritti di Bukowski la creazione narrativa si sovrappone quasi sempre all’esperienza ed alla sensibilità dell’autore, dando così al lettore la sensazione di un contatto diretto e privilegiato. Leggiamo di uno stile di vita che è un modo di essere, per quanto anticonvenzionale. L’apatia appare come una condizione esistenziale non sofferta, l’isolamento come una scelta, l’alcolismo qualcosa con cui si coesiste – «Perché bevo? Perché non riesco ad affrontare la vita quando sono sobrio».

La scrittura di Bukowski è un concentrato di vita vera (per il 95%, secondo le parole dell’autore stesso), a volte minimalista, dallo stile asciutto e limpido; la narrazione in prima persona fa scattare un immediato legame emotivo, attraverso i pensieri e le sensazioni di Hank, come amava farsi chiamare.

I sei romanzi e le centinaia di racconti sono impregnati di ironia, naturale, diretta, che porta al sorriso ma anche alla risata. E molto spesso si tratta di efficacissima autoironia – Hank è l’oggetto principale degli strali del sarcasmo e per questo è ancor più facile amarlo. Al tempo stesso, le opere non nascondono mai la miseria umana ed il male di vivere, come può ben fare un alcolista che si è barcamenato per gran parte della sua vita accanto a sbandati e disperati, nei quartieri degradati di Los Angeles – la sua città, decritta senza sconti e senza lustrini ma anche amata visceralmente, e mai lasciata. Dominano i racconti che hanno al centro la miseria di vite sprecate e consumate (esemplare quella, ricorrente, dell’ex compagna alcolizzata morta in giovane età per pura autodistruzione) e non mancano le storie estreme, come un pugno allo stomaco – si pensi al racconto della violenza su una bambina e a quello dell’abuso su un cadavere – ma, allo stesso tempo, inattese, le situazioni puramente comiche e le parentesi più delicate, animate dalla poesia dell’animo umano quando svela se stesso.

Prima di tutto, però, le esperienze personali di un tuttofare/fattorino, tra lavori pesanti, risse e nottate a dormire sulle panchine, ed i suoi incontri bizzarri con gli emarginati, le mosche da bar, le prostitute, i giocatori incalliti.

Certo, il mito di Bukowski nasce anche dalla sua personalità unica e dal suo essere fuori dagli schemi ed allergico alle convenzioni sociali.

Gli fanno orrore la vita normale, i riti obbligati della quotidianità, la sveglia, le otto ore al lavoro per capi spregevoli e per arricchire qualcun altro, perdendo il controllo del proprio tempo: costrizioni a cui la massa si è assuefatta ma che non possono dare altro che insoddisfazione. Compiange chi si è lasciato condizionare l’esistenza dalle regole condivise, che siano mettere in ordine la cucina, indossare la cravatta o correre a timbrare un cartellino. La considera schiavitù generalizzata. Rifugge le illusioni, le visioni consolatorie – ironicamente pungenti i suoi discorsi sulla religione, sul (non) senso dell’esistenza; alterna tranquillo disincanto ad una violenta derisione della società.

Odia il cinema, la musica pop, il posto fisso e, soprattutto, le persone, che lo rendono nervoso (deve bere per tranquillizzarsi) –, meglio i gatti. Le persone, generalmente, sono noiose. Bukowski, misantropo e un po’ asociale, comunque non si smentisce: «Amo i solitari, i diversi, quelli che non incontri mai. Quelli persi, andati, spiritati, fottuti. Quelli con l’anima in fiamme»; «Non mi piacciono gli uomini perfettamente rasati, con la cravatta e un buon lavoro. Mi piacciono gli uomini disperati, con i denti rotti, il cervello a pezzi e una vita da schifo».

Invece ama bere, scommettere sui cavalli, leggere, scrivere. Da giovane gli piaceva anche fare a pugni. In fondo, è un pantofolaio trasgressivo, nel senso che non si conforma a nessuna delle regole della società, da quando, ragazzo, si scontrò con l’autoritarismo del padre e la sua pretesa di irreggimentarlo. Ama provocare, con le sue innocue oscenità, certa società omologata. Solitario, sufficiente a se stesso, misantropo ma capace di amicizia con pochi compagni, ossessionato dalle donne per il sesso, ma anche vulnerabile, donnaiolo ma evidentemente pacificato e felice dell’ultimo, fortunato, legame sentimentale della sua vita, con una moglie comprensiva ed affine, «arrivata per regalargli dieci anni di vita». Proprio lui, lo “sporcaccione” (citando uno dei suoi titoli e la rubrica che teneva su un giornale), ossessionato dalle gambe femminili, dopo tre matrimoni e decine di donne, diventa, nella maturità, un inatteso esempio di armonia coniugale e profondo legame di coppia. Dai suoi testi, specialmente di fronte alla miseria dei diseredati, emerge una grande umanità a dispetto del cinismo – che viene applicato spesso, ma non a tutto. In molte occasioni, la sua scrittura è persino poetica, pur trattando situazioni squallide e volgari.

Non è un borghese, questo è certo, neppure quando potrebbe diventarlo, e questo gli vale la simpatia di molti lettori. Non diviene mai una celebrità, neppure quando i fan iniziano a fare pellegrinaggi per incontrarlo. Neppure quando girano un film da lui sceneggiato che racconta episodi della sua gioventù – è incantevole la divertita estraneità con la quale frequenta brevemente il mondo del cinema.

Fernanda Pivano, che contribuì in modo decisivo a far conoscere l’autore nel nostro Paese, definì il suo un “individualismo anarchico”. Ma anche una indifferenza a quel che non tocca il suo universo. Vuole soltanto restarsene in pace.

Anche per questo lo spirito trasgressivo con il quale viene sempre identificato è spesso frainteso. La presunta trasgressione di Bukowski è completamente priva di spavalderia e compiacimento, è invece intrisa di malinconia. È l’altra faccia della mancanza di senso e della disperazione dell’esistenza. La sua ricerca esasperata dei piaceri è uno sfuggire a questa realtà. Lo dicono le parole dell’autore stesso: il rapporto sessuale è «prendere a calci la morte». «La vita mi faceva semplicemente orrore. Ero terrorizzato da quello che bisognava fare solo per mangiare dormire e mettersi addosso qualche straccio. Così restavo a letto a bere. Quando bevi il mondo è sempre lì fuori che ti aspetta ma per un po’ almeno non ti prende alla gola». Con disarmante semplicità, lo scrittore ha spiegato la dipendenza dall’alcol come nessuno.

La descrizione di questo sgomento dell’uomo di fronte alle miserie della vita rende i suoi scritti senza tempo e in grado di arrivare, in modo diretto, a qualunque genere di lettore.

D’altra parte, anche le situazioni nelle quali prende naturalmente forma il suo umorismo sono senza tempo e non perdono un grammo della loro forza comica col mutare del contesto storico.

È difficile non amare la totale naturalezza e sincerità con cui il vecchio Hank racconta al lettore tutto quel che fa, senza tenere nascosti istinti poco edificanti, ma anche il ventaglio delle umane debolezze: il senso di inadeguatezza, lo smarrimento al cospetto della vecchiaia, persino i timori di fronte al sentimento amoroso («ero innamorato, ero di nuovo nei guai»).

Anche oggi leggere Bukowski è un puro piacere, nell’immedesimazione con paure e delusioni quotidiane o esistenziali, nel veder dissacrati gli schemi, nell’ironia diretta che mai fallisce il suo bersaglio.

Lo diceva lui stesso: «La poesia qualcosa vale, credetemi. Impedisce di impazzire del tutto». La considerazione è applicabile anche ai lettori.

Scrivere, per Bukowski è il riscatto, lo distingue e lo salva rispetto agli altri disperati, gli impedisce di essere un fallito. La scrittura è salvezza, materiale e mentale, bisogno fisico ineliminabile. Non è un aspetto marginale: chi legge sente subito che non si tratta di lavori su commissione ma del bisogno e del piacere di esprimersi. Amiamo leggere quel che Bukowski ha amato scrivere.

Raffaella Saso – L’Eurispes (leurispes.it)