di Andrea Filloramo

Rispondo alla lunga email che riporto integralmente, del dottore I. S. in cui egli scrive: “Condivido quanto Lei ha scritto in IMG Press, quando ha definito Trump un narcisista. Devo, però, notare che narcisisti, anche di casa nostra, ce ne siano tanti – politici e non politici – che esercitano il loro potere attraverso la loro esagerata esposizione nella Rete, per attrarre e portare alla loro parte. Non parliamo del mondo clericale, di cui Lei spesso scrive. Narcisista, per esempio, è il mio parroco, un monsignore gaudente – e se ne fa vanto – ora vestito di rosso ora di nero, mentre celebra e mentre banchetta, sempre circondato da una trentina di persone di una certa età, che pensa di portarle in paradiso, ma si illude o, quello che è più grave, illude. Gradirei una sua opinione”.

————————————————————————————-

Oggi sono molti i preti attivi nella Rete, sia attraverso blog e profili personali sui social network, sia in quanto gestiscono direttamente i siti e le pagine delle parrocchie nelle quali esercitano il ministero.

Fra loro c’è chi interpreta il ministero in termini funzionali, come fosse una professione e chi guarda al digitale come a un ambiente dove può annunciare e testimoniare il Vangelo e svolgere l’azione pastorale.

In molte parrocchie, si osserva, però, una tendenza al “personalismo dei preti”, dove le caratteristiche individuali del sacerdote influenzano fortemente la vita comunitaria e rischiano di valorizzare eccessivamente le qualità personali a scapito del servizio ministeriale e di incentivare un certo “culto della personalità”, che è una forma di idolatria sociale, che generalmente si configura nell’esaltazione delle capacità o nell’ oscuramento e nella copertura delle sue deficienze personali.

Nell’uno e nell’altro caso il fenomeno può manifestarsi quando l’immagine del sacerdote viene enfatizzata ,oscurando la centralità della comunità e della missione pastorale.

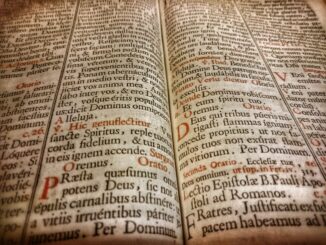

Sappiamo che fin dagli inizi che il cristianesimo ha ereditato sistemi di rappresentazione e comunicazione preesistenti per quanto riguarda i segni o i simboli dell’autorità e del potere, che erano, però, espressi in modo tale di evitarne gli abusi o la discrezionalità. attraverso complessi meccanismi di interazione tra forma, immagine e funzione.

I simboli utilizzati (abiti, mitre, pastorali, mozzette, copricapi) comunicavano allora e ancora comunicano adesso, anche se oggi comunicano meno, poiché la sovrabbondanza di immagini tende a sminuirne il significato.

Ciò accade soprattutto perché, nel flusso costante e onnipresente di immagini, i simboli spesso mancano di significato e sono ridotti semplicemente a strumenti per catturare l’attenzione di un pubblico ormai insensibile, come dominato dai media e dai social.

Per evitare tali derive, è fondamentale che i siti parrocchiali e le comunicazioni ecclesiali mantengano un equilibrio, valorizzando la figura del sacerdote come guida spirituale senza cadere nell’esaltazione personale, e promuovendo la partecipazione attiva della comunità nella vita parrocchiale.

In sintesi, la sfida consiste nel trovare un equilibrio tra la valorizzazione dei carismi individuali dei sacerdoti e la necessità di una pastorale condivisa e comunitaria, evitando derive personalistiche che possano compromettere la Chiesa. Dopo questa lunga introduzione andiamo al caso presentato dal lettore.

Nella Parrocchia da lui frequentata avviene, come è facilmente rilevabile nella Rete, quanto sicuramente accade in molte chiese, dove vige il protagonismo clericale che ha come soggetti preti anche giovani.

In esse, soprattutto durante le celebrazioni solenni, si assiste a un curioso spettacolo: preti che sfilano tra l’altare e la navata con abiti ricamati, strani copricapi d’altri tempi — berretti rossi o neri, ormai più simbolo di un museo ecclesiastico che di una comunità viva.

A colpire, tuttavia, non è tanto la ricchezza degli ornamenti, quanto l’insistenza con cui questi dettagli esteriori sembrano dominare il rito, fino a farlo scadere in una teatralità stanca, lontana dalla realtà del Vangelo. Si osserva, con crescente disagio, una sorta di culto dell’esteriorità che tradisce un malinteso senso del “sacro”: un sacro che diventa estetismo, rigidità, distanza.

Prendiamo, per esempio, un berretto — un copricapo piccolo e rigido, usato un tempo come segno di autorità clericale — oggi appare come un orpello anacronistico, che comunica più l’intenzione di affermare uno status che quella di servire, che tuttavia, da quel che ho potuto è molto usato nella mia diocesi di origine.

Ci si chiede: che valore ha un simbolo che non dice più nulla al popolo, se non nostalgia di un’epoca in cui la Chiesa dominava culturalmente e socialmente, ma spesso dimenticava i poveri, i semplici, gli ultimi?

Quello che qui viene chiamato impropriamente “Tricorno” si chiama in realtà “berretta”, con tre o quattro spicchi superiori (i quattro spicchi, per il vero, erano riservati alla berretta dei “dottori in teologia” e ai prelati che ne avevano il privilegio).

Il “Tricorno” fu usato dal clero fin dal Settecento.

Fuori delle celebrazioni la berretta veniva usata come normale copricapo “di casa”, insieme al berrettino di lana o di cotone, rispetto al cappello a larghe falde che si usava quando si usciva dal presbiterio. Insomma, la berretta è una costante, pur con varie forme e fogge;

Concludiamo affermando che condannare l’eccesso di formalità è un atto d’amore verso una fede che non si può permettere di diventare folclore, verso una Chiesa che ha bisogno di testimonianze vere, non di messe in scena. I segni hanno senso quando rimandano a qualcosa di più grande, non quando si compiacciono di sé.