In Polonia il governo europeista e anticlericale di Varsavia (governo Tusk) ha negato un Museo a Karol Wojtyla, previsto dal precedente governo conservatore. Recentemente in un editoriale Antonio Socci su Libero (Ecco perché Giovanni Paolo II è stato decisivo per la liberazione ‘incruenta’ dal comunismo. Il Governo anticlericale polacco impari, 2.2.25, Libero) ha scritto un articolo storico abbastanza critico, riprendendo la notizia di Woldmierz Redzioch da LaNuovabussola. “A 20 anni dalla morte del Papa il premier Tusk dovrebbe riconoscere il ruolo decisivo che egli ebbe nella liberazione del suo Paese e dell’Europa dal comunismo.

“Oggi” ha scritto il giurista Carlo Cardia “si può dire che Giovanni Paolo II è stato il pontefice più legato alla sua nazione, la Polonia, e quello che più ha contribuito a cambiare la storia del mondo”. A questo punto Socci propone sintetizzando la descrizione di come avvenne questo cambiamento storico della Polonia, attraverso il ruolo decisivo del movimento sindacale di Solidarnocs guidato da Lech Walesa. Sono in tanti a riconoscere il ruolo fondamentale che ha avuto l’elezione di Karol Wojtyla e poi, nel giugno 1979, il suo primo viaggio in Polonia, accolto da folle oceaniche, “a far nascere e dilagare il fenomeno Solidarnosc.

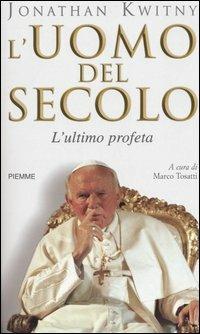

Un sindacato operaio di massa, anticomunista, democratico e cattolico, in un regime marxista era di per sé la prova più cocente del fallimento del socialismo reale. “Solidarnosc fu una rivoluzione umanista e, fatto molto importante, una rivoluzione che fin dall’inizio aveva ripudiato ogni violenza. Solidarnocs seguendo l’insegnamento costante del Papa, restò fedele alla “non violenza” anche quando il regime lo mise fuorilegge con il colpo di stato del 1981, e anche con le durissime repressioni che seguirono. Ma dopo cosa accadde? “Giovanni Paolo II” osserva Cardia “non va all’assalto del comunismo con imprudenza e senza badare a nulla. Al contrario lascia che maturino le condizioni che fanno fallire l’impero sovietico”. Del resto quasi tutti i libri su Karol Wojtyla evidenziano questi tratti metodologici dell’attività politica. Come il libro che ho appena letto del giornalista americano Jonathan Kwitny, “L’uomo del Secolo. La vita e il tempo di Giovanni paolo II”, Edizione Piemme (2002, pagine 475; e.19,50) Presentazione e appendice del libro di Marco Tosatti.

Wojtyla fu un uomo,“imprendibile” e “incomprensibile”. Kwitny ha seguito il filo della “matassa Wojtyla” a partire dagli anni formativi, l’adolescenza, la giovinezza, fino al soglio pontificio. Ha intervistato testimoni ancora in vita, portando alla luce episodi, racconti, giudizi. “Una quantità di materiale di prima mano, che costituisce un vero e proprio tesoro per gli studiosi”. Tuttavia ci tiene a precisare Tosatti che il libro di Kwitny, è “un libro laico”. Sono state scritte diverse biografie, che spesso scivolano nell’apologetica. Lo stile del giornalista americano è molto anglosassone, tuttavia è obiettivo. Probabilmente secondo Tosatti non tutto è condivisibile, c’è una certa tendenza alla semplificazione, rispetto alla complessità della materia. Comunque fa notare Tosatti, che Kwitny sfata quella tesi ipotetica di una “Santa Alleanza” fra Giovanni Paolo II e Ronald Reagan, negata tra l’altro dallo stesso pontefice.

Anche se spesso si sono trovati sulla stessa linea di battaglia. Tosatti accenna ad un presunto conservatorismo di Wojtyla, facendo rilevare che il Papa ha scritto e detto cose importanti sul ruolo della donna, sull’amore sponsale, (A cominciare dal libro “Amore e responsabilità”) sui diritti umani, certo non mancano le contraddizioni, i suoi gesti poco curiali, il suo amore per lo sport e l’attività fisica. Kwitny vuole fare chiarezza sulla storia della cosiddetta Guerra Fredda, che “non è stata vinta da Washington, ma da un movimento nonviolento di massa, come quello di Mahatma Gandhi e di Martin Luther King Jr., guidato da un uomo le cui responsabilità religiose gli hanno impedito di agire apertamente”. Infatti, “Karol Wojtyla, quando era vescovo di Cracovia, diede l’anima alla rivoluzione di Solidarnocs – con le sue lezioni di filosofia, i suoi sinodi, le sue segrete ordinazioni sacerdotali, i suoi rapporti clandestini con i seminari, la rete sotterranea che egli intessé in tutto il blocco orientale e, soprattutto, con il suo esempio”.

Il libro si suddivide in cinque parti. La Prima Parte (Rivelazioni) inizia con il 16 ottobre 1978, con l’elezione a Pontefice di Wojtyla. Kwitny cita vari personaggi che qualche giorno prima erano amici o collaboratori del vescovo Wojtyla a Cracovia. Faccio solo qualche nome, ‘Miroslaw Chojecki, padre Konrad Hejmo, il clero tutto a cominciare dal primate Stefan Wyszynski, padre Andrzey Bardecki, il responsabile religioso del settimanale cattolico, “Tygdinik Powszechny”, qualche giornalista come Stefan Brakowski, ma poi soprattutto i funzionari del Partito comunista polacco. Naturalmente tutti colti di sorpresa. Bardecki doveva mettere al sicuro le seimila pagine delle opere del papa trascritte, doveva trovare un nascondiglio sicuro e contrabbandare gli scritti a un editore occidentale. Gli scenari ora cambiarono. Per la Polonia le parole del papa, quando disse: “Non abbiate paura di aprire le porte a Cristo”, oltre che religiosa, l’espressione aveva una valenza espressamente e squisitamente politica.

Nella Parte seconda (Gli inizi) c’è il racconto della vita di Lolek intorno a Wadowice, così lo chiamavano in famiglia e tra i suoi amici. Il padre Jerzy, la mamma Emilia era scomparsa quando aveva pochi anni. Il testo di Kwitny, rispetto ad altri da molto spazio alla passione teatrale di Lole, dove incontra diversi giovani, tra cui Halina, una ragazza spesso associata a lui, scrive il giornalista. Tuttavia non si riesce ad avere notizie se c’era qualcosa in più dell’amicizia. “Fu l’amore per il teatro che avvicinò Lolek e Halina. Per loro era più di una vocazione, era una professione. Poi arrivano gli anni della guerra e Lolek come gli altri ha dovuto interrompere tutto. L’occupazione tedesca e poi quella russa della Polonia. Il libro oltre a seguire la vita di Karol, spesso fa delle digressioni, interessandosi di altro.

La Terza Parte (Lamentazioni) il testo racconta il sacerdozio e poi l’incarico a vescovo di Wojtyla, i suoi rapporti con l’arcivescovo di Cracovia Sapiha e poi con il Primate Wyszynski, quindi con l’autorità polacche comuniste. Ma soprattutto l’autore del libro evidenzia le relazioni di Wojtyla con i giovani, che lo chiamavano “zio”, sia da sacerdote e poi da vescovo. I suoi studenti, li portava a sciare, sulle montagne a Czestochowa, viaggi che duravano da un week-and a escursioni di tre settimane con quindici, venti studenti alla volta. Si preferivano i monti Tatra, talvolta portavano le canoe e kajak, insieme alle provviste. Era molto forte Wojtyla, addirittura nel 1954, ha vinto il premio della Società di Turismo polacca per il numero di chilometri percorsi in escursioni invernali. L’unico dispiacere per gli studenti che andavano con lui, non poter raccontare queste avventura, la polizia chiedeva, la presenza del prete poteva compromettere la carriera degli studenti. Il 28 settembre 1958 diventa vescovo a Cracovia nella suggestiva cattedrale del Wawel. Nel 1964 consacrato arcivescovo, partecipò al Concilio Vaticano II. E qui Kwitny presenta, gli interventi di Wojtyla, i contributi filosofici e morali con l’ultima enciclica di Paolo VI, l’Humanae vitae. Arriviamo agli anni ’70 quando in Polonia cominciano le prime rivolte popolari, Danzica, Gydnia, in questi luoghi, centinaia di persone sono ferite e uccise dalla polizia di Gumulka. Per capire la posizione di Wojtyla sulla tirannia ideologica, secondo Kwitny ci sono quattro atteggiamenti da studiare. Il primo atteggiamento era quello di Mindszenty, il primate ungherese, l’eroe del primo anticomunismo. “Fu però schiacciato, messo a tacere per molto tempo prima della sua morte. Quando arrivarono i comunisti, in Ungheria, come in Polonia, i cattolici erano i due terzi della popolazione. Quando lasciarono queste nazioni, una trionfante Chiesa polacca li aveva cacciati via, la Chiesa ungherese, invece, era ormai ridotta ai minimi termini”.

Il secondo atteggiamento davanti alla tirannia era l’inflessibilità americana, simile a quella di Mindszenty, anche se era di un profilo morale più basso. Negli Usa si cercava di combattere il comunismo con le sue stesse armi, anche con la menzogna. Il terzo modo di combattere la tirannia comunista è quello di Giovanni XXIII e Paolo VI, Per Kwitny, la loro Ostpolitik era simile per certi versi a quella del pacifismo di Bertrand Russel: “Via le bombe”. In buona sostanza, essi pensavano di raggiungere un compromesso a lungo termine con il comunismo. Era una politica della pace che metteva fine alla corsa degli armamenti, non uccideva nessuno, non costava niente, tranne il biglietto aereo del cardinale Casaroli, scrive ironicamente Kwitny. “Il problema era che anch’essa non liberava nessuno. Quella del pacifismo. Nonostante le sue elevate aspirazioni, non riusciva a cambiare lo stato di cose”. Per certi versi poteva andare bene per gli occidentali, “ma era duro da digerire per le popolazioni che vivevano nei regimi totalitari”. C’era una quarta via di opposizione alla tirannia ed era quella di Wyszynski e Wojtila (anche se c’erano differenze di vedute) Assomigliava a Gandhi e a Martin Luther King. “Il modo in cui Wojtyla combatteva il comunismo rigettava la violenza fisica ed era la continua ricerca di una soluzione. Diversamente dalla via pacifista, questo atteggiamento abbracciava un bene ben superiore alla sola pace”. Wojtyla, “Considerava la vita umana come il fine e non come lo strumento – da salvare e non da utilizzare”.

Per Kwitny, sia Wyszinski che Wojtyla, nello scontro in atto con il potere comunista “comprendevano che la riuscita dipendeva in gran parte dalla loro capacità di comunicare una chiara visione dei valori che cercavano di promuovere”. In pratica non bisogna mai dimenticare per che cosa si combatte. “Il fine non era la vittoria, ma un mondo migliore dopo la vittoria”. Grazie a Dio il metodo funzionò.

Nella Parte Quarta (Armagheddon) Inizia il Pontificato Giovanni Paolo II, naturalmente il libro di Kwitny si occupa dei vari aspetti che riguardano gli interventi dottrinali, teologici e morali del Papa. Ci sono dei passaggi interessanti come quello che riguarda i rapporti con la Teologia della liberazione, nata in Sudamerica. A me qui interessano gli sviluppi politici che si aprirono per la Polonia e per tutti i Paesi dell’est europeo dopo l’elezione di Wojtyla a Pontefice della Chiesa cattolica. A questo punto il libro si occupa delle visite del papa in Polonia. L’euforia che si respirava nelle piazze, nelle strade, non era mai accaduto che così tante persone si radunassero spontaneamente. Un milione di persone nel grandissimo Parco della Vittoria a Varsavia. Oltre ai polacchi, c’erano i Cechi, i Croati, i Russi, Ucraini, gente da tutti i Paesi dell’Europa dell’Est. I polacchi desideravano di essere liberati politicamente: “quando tornerai? Abbiamo bisogno di te”. Wojtyla sapeva quando era opportuno spingere per dimostrare il potere del popolo e quando invece ritirarsi. Quando qualcuno lo invitava a coinvolgerlo in un affare politico, lui rispondeva: “Sono con voi. Fidatevi di me. Ma non posso farlo ora”. Praticamente sottolinea il giornalista americano, Giovanni Paolo II parlava in continuazione della dignità della persona umana, dei diritti umani. In pratica ora da Papa diceva le stesse cose di quando era arcivescovo.

Da questo momento inizia il movimento Solidarnocs, l’idea del nome era di Wojtyla, l’inizio dell’opposizione non violenta, bisogna “operare per qualcosa, non contro qualcosa”. Questo Papa rivoluzionò la diplomazia vaticana, “richiese la libertà di parola e il diritto a costituire organizzazioni: quel tipo di cose che sarebbero servite a chiunque”. E’ opportuno tornare al servizio di Socci, che vede in Wojtyla citando Cardia, un “sovrano spirituale della sua Polonia”. Il regime polacco, ormai estraneo alla nazione, mendica da Wojtyla una qualche legittimazione, ma il Papa chiede il riconoscimento dei diritti di libertà e di dignità personale e sociale della sua gente”. Nel 1989 di fronte al fallimento delle riforme di Gorbacev in Urss, il regime polacco dopo la “Legge marziale” si arrende e riconosce Solidarnosc. Così spetta alla Polonia aprire nel 1989 la fase rivoluzionaria che in pochi mesi travolge tutti i regimi dell’Europa orientale. Il contagio è riuscito perché la Polonia dimostra a quei regimi falliti che possono mollare senza essere affogati nel sangue. E così avviene. Questo è il grande miracolo. Quella di Solidarnocs sembra essere stata una rivoluzione contro l’idea giacobina, innanzitutto contro i suoi metodi, contro la violenza, il terrore e il bagno di sangue” e “contro la centralizzazione del potere e l’onnipotenza dello Stato”. Scrive Socci: “Nessuno poteva pensare che l’immenso mostro comunista potesse implodere di colpo e senza un vetro rotto. Tutto è partito dalla Polonia e tutto si deve a Giovanni Paolo II. Tusk lo riconosca”.

Il quotidiano cattolico londinese The Tablet in un editoriale riporta: “Mai prima d’allora nella storia del Cristianesimo il mondo aveva visto un tale confronto di forze spirituali e potenza fisica come nella visita del papa in Polonia. Un uomo giunse in uno Stato circondato e dominato dal più formidabile regime ateo che sia mai esistito, armato fino ai denti…Fosse stato un profeta del luogo con le stesse vedute e lo stesso messaggio, sarebbe stato condotto in un campo di lavoro forzato…ma il papa si addentrava in una tirannia che non poteva toccarlo…ogni espressione, predisposta o spontanea, era una sfida a un sistema che aveva asservito la nazione […]”. Nell’ultima Parte, la Quinta ci sono alcuni passaggiche meritano attenzione, l’autore si occupa del dopo regime comunista in Polonia. Qual’era la posizione di Solidarnocs da tenere nei confronti dei comunisti sconfitti, non ci doveva essere nessuna ritorsione nei loro confronti. Wojtyla ha contribuito anche a “liberare” altri popoli, come la Cecoslovacchia, interessanti sono le parole di Vaclav Havel, quando Giovanni Paolo II, fece ingresso trionfale a Praga: “il messaggero dell’amore viene oggi in una nazione devastata dall’ideologia e dall’odio”. Alexander Dubcek, era vicino al novantunenne cardinal Frantisek Tomasek entrambi ascoltarono Havel definire il papa, “simbolo vivente di civiltà”. Aggiungendo: “Santità non so cos’è un miracolo. Tuttavia, in questo momento, oso dire che ho vissuto un miracolo. Un uomo che sei mesi prima era in prigione come nemico dello Stato [Havel trascorse cinque anni in prigione] porge ora il benvenuto, da presidente, al primo papa…che mette piede in Cecoslovacchia. Per lungo tempo lo spirito è stato bandito dalla nostra terra. Oggi ho l’onore di vedere questo suolo baciato dall’Apostolo della spiritualità”.

Successivamente lo stesso Papa che aveva lottato per liberare quei popoli dell’Est dal totalitarismo comunista, metteva in guardia questi stessi popoli, a cominciare da quello polacco, di non adattarsi all’Europa in maniera acritica. “non sono contrario all’entrata della Polonia in Europa, ma sono contro il tentativo di farne una specie di idolo, un falso idolo…quel sistema ultraliberale e consumista che è vuoto di valori, introdotto con la forza della propaganda…”. Sostanzialmente metteva in guardia dagli aspetti degenerati del capitalismo.

DOMENICO BONVEGNA

dbonvegna1@gmail.com